Un team internazionale di 34 esperti ha studiato un sistema per riaprire non soltanto l’arteria causa dell’infarto, ma tutte quelle «sbarrate» nel momento in cui si ricorre all’angioplastica

L’angioplastica, la metodica più utilizzata per «riaprire» l’arteria di un paziente colpito da un infarto del miocardio, si appresta a entrare in una nuova era.

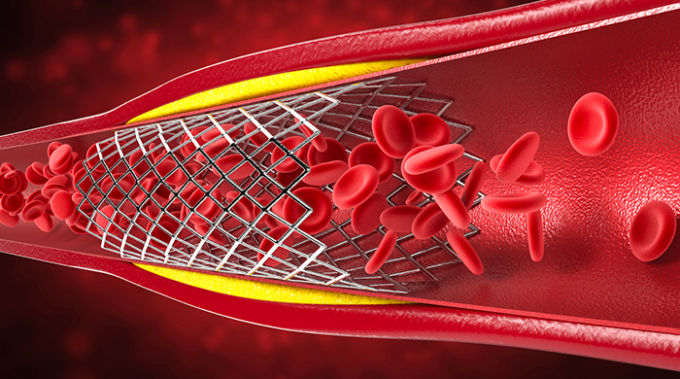

L’intervento, da effettuare nelle ore immediatamente successive all’evento acuto, prevede la dilatazione della coronaria (l’arteria che porta il sangue ossigenato direttamente al tessuto cardiaco) ostruita e l’impianto di uno «stent». In questo modo si riesce a far riprendere l’afflusso di sangue a valle del restringimento ed evitare la morte (ischemia) di una parte del tessuto cardiaco. Fino a ora, i cardiologi sono quasi sempre intervenuti soltanto sul vaso «bloccato».

Ma il nuovo corso è alle porte. Intervenire su tutti i varchi ristretti – in un caso su due si registrano due o più ostruzioni, con una responsabile dei sintomi dell’infarto – può avere infatti un impatto significativo sulla sopravvivenza dei pazienti.

Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori internazionali, un’angioplastica «diffusa» è infatti in grado, nei tre anni successivi, di ridurre del 26 per cento l’eventualità di un decesso o di un nuovo evento acuto, Foto: Pixabay

Angioplastica: cos’è e come si è evoluta nel tempo

Fino al 1977 c’era poco da fare per un paziente colpito da un infarto del miocardio. Poi arrivò il tedesco Andreas Gruntzig, il primo a «riaprire» una coronaria inserendo un palloncino nell’arteria femorale per guidarlo fino al ramo discendente dell’arteria sinistra di un suo paziente: lì dove un trombo aveva interrotto l’afflusso di sangue al cuore. Questo successo rappresenta ancora oggi una pietra miliare della medicina. Prima di allora, l’unica possibilità per ottenere un’adeguata rivascolarizzazione del tessuto cardiaco era l’intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico.

L’angioplastica primaria ha dunque rivoluzionato la cardiologia, permettendo di effettuare contemporaneamente la diagnosi e l’immediato trattamento dell’infarto miocardico acuto. In Italia, il primo intervento risale al 1981.

A seguire, la sua diffusione è stata progressiva, al punto che dai primi anni 2000 l’angioplastica è divenuta il trattamento di riferimento per l’infarto del miocardio in fase acuta: effettuato all’incirca sull’80% dei pazienti (la quota restante viene trattata con i farmaci). All’incirca quarantamila gli interventi di questo tipo effettuati ogni anno in Italia.

Il nuovo intervento di angioplastica diffusa

Oggi, sebbene le malattie cardio e cerebrovascolari continuino a rappresentare la prima causa di morte, nel nostro Paese, i numeri di decessi a esse riconducibili si sono dimezzati, rispetto a quattro decenni addietro. I meriti sono diffusi: dalla maggiore consapevolezza che accompagna l’adozione di un corretto stile di vita all’introduzione di trattamenti in fase acuta decisivi per il paziente.

Eppure, in un caso su tre, l’angioplastica non è ancora sufficiente. Il motivo? L’infarto, in questi casi, è determinato dall’ostruzione di più vasi o del microcircolo cardiaco. Questi ulteriori «tappi», se non riconosciuti o trattati, sono in grado di vanificare l’efficacia della procedura interventistica.

Da qui l’ipotesi portata avanti da un team internazionale di 34 esperti: quella di riaprire non soltanto l’arteria causa dell’infarto, ma tutte quelle «sbarrate», nel momento in cui si ricorre all’angioplastica. La metà dei pazienti che vi si sottopone, infatti, presenta molteplici ostruzioni. E in molti casi le successive complicanze derivano proprio da quelle trascurate. La loro idea, alla prova dei fatti, ha dato i risultati sperati.

Un’angioplastica «diffusa» è infatti in grado, nei tre anni successivi, di ridurre del 26%’eventualità di un decesso o di un nuovo evento acuto.

Nell’esperimento condotto da 34 ricercatori internazionali, I benefici sono emersi sia quando le ulteriori angioplastiche sono state effettuate nel corso del medesimo ricovero (a distanza di tre o quattro giorni dalla prima) sia quando il paziente è stato sottoposto al nuovo intervento entro un mese dall’evento acuto, Image byiStock

I benefici del nuovo intervento

La ricerca, condotta su oltre quattromila pazienti di 31 diversi Paesi e presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia svoltosi a Parigi, «ha dimostrato che esiste chiaramente un vantaggio nel tempo determinato dalla disostruzione di tutte le arterie ostruite almeno per il 70%del loro diametro».

I benefici dell’intervento sono emersi sia quando le ulteriori angioplastiche sono state effettuate nel corso del medesimo ricovero (a distanza di tre o quattro giorni dalla prima) sia quando il paziente è stato sottoposto al nuovo intervento entro un mese dall’evento acuto.

Rimane da capire se tutti i pazienti con più stenosi coronariche siano candidabili alla rivascolarizzazione completa. «Questo non siamo ancora in grado di dirlo, dato che lo studio ha coinvolto pazienti relativamente a basso rischio», conclude Ciro Indolfi, direttore dell’unità operativa complessa di cardiologia emodinamica del policlinico universitario di Catanzaro e presidente della Società Italiana di Cardiologia. «A fare la differenza è innanzitutto la precocità dell’intervento: le possibilità di salvare un paziente si riducono all’aumentare del ritardo nel trattamento».

Twitter @fabioditodaro