Il progettista e designer di origine fiorentina che insegna al Politecnico di Milano dice che l'architettura fa fatica a rinnovarsi. Per farlo deve ricordarsi che la soluzione non è solo nei materiali ecosostenibili e nell'ambientalismo improvvisato, fine a se stesso. Il modello del futuro, semmai, è quello di città flessibili dominate da energie endocrine e aperte a continui cambiamenti. E alla bellezza del superfluo

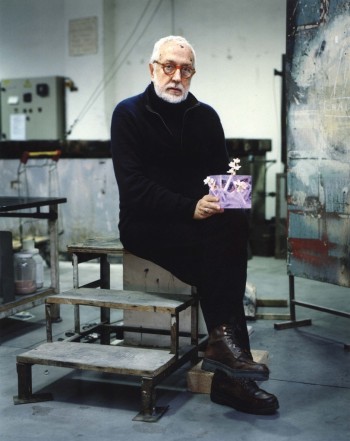

Architetto e designer, nato e laureato a Firenze, Andrea Branzi è docente di Disegno Industriale al Politecnico di Milano città nella quale vive da molti anni. I suoi progetti sono oggi conservati presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e presso il Centre Georges Pompidou di Parigi. Dal 1967 si occupa di design industriale e sperimentale, architettura, progettazione urbana, didattica e promozione culturale. Ha collaborato con le maggiori aziende produttrici di design in Italia e all’estero ( Alessi, Artemide, Cassina, Poltronova, Vitra, Zanotta), partecipato a numerose mostre collettive e a molte edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di Venezia. Ha tenuto mostre personali in diversi musei internazionali, (tra cui il Museo delle Arti Decorative di Montreal, il Museo delle Arti Decorative di Parigi, Documenta X di Kassel). Collabora con le principali riviste italiane e straniere ed è molto apprezzato per la sua vasta attività di teorico e saggista. Lo abbiamo incontrato per capire quali sono e quali saranno i nuovi scenari dell’architettura.

Architetto e designer, nato e laureato a Firenze, Andrea Branzi è docente di Disegno Industriale al Politecnico di Milano città nella quale vive da molti anni. I suoi progetti sono oggi conservati presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e presso il Centre Georges Pompidou di Parigi. Dal 1967 si occupa di design industriale e sperimentale, architettura, progettazione urbana, didattica e promozione culturale. Ha collaborato con le maggiori aziende produttrici di design in Italia e all’estero ( Alessi, Artemide, Cassina, Poltronova, Vitra, Zanotta), partecipato a numerose mostre collettive e a molte edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di Venezia. Ha tenuto mostre personali in diversi musei internazionali, (tra cui il Museo delle Arti Decorative di Montreal, il Museo delle Arti Decorative di Parigi, Documenta X di Kassel). Collabora con le principali riviste italiane e straniere ed è molto apprezzato per la sua vasta attività di teorico e saggista. Lo abbiamo incontrato per capire quali sono e quali saranno i nuovi scenari dell’architettura.

Lei è architetto e designer, ma soprattutto un teorico dei nostri tempi, ci spiega in che modo si colloca professionalmente?

L’architettura e il design mi interessano molto poco e questo credo sia un fatto positivo. Non ho l’attitudine a difendere l’architettura o a difendere il progetto, l’unica cosa che mi interessa davvero è la storia umana e quindi con essa l’economia sociale, ciò che succede nella società in generale. Penso che occuparsi della questione degli oggetti e delle case sia un’attività professionale più che legittima e dignitosa, che però non è la mia. Infatti io non progetto per costruire, perchè considero l’architettura una cultura molto più complessa che affronta scenari storici, economici e tecnologici di cui può anche essere realizzata concretamente una parte, ma questo non è necessariamente ciò che qualifica il progetto.

Dunque spazio alla teoria anche a scapito della pratica?

Il mio lavoro è soprattutto ricerca, sperimentazione, lavoro teorico. Devo dire, per inciso, che oggi questa scelta è abbastanza rara ma che nel XX secolo è stata un’attitudine fondamentale. Nel Novecento hanno contato più le idee che non le opere realizzate. La mia generazione ha vissuto in prima persona l’inizio della crisi della modernità classica e la scoperta di un universo che era rimasto escluso da questi teoremi un po’ puristi, scoprendo la comunicazione di massa, la realtà commerciale, tutto quello che, in qualche maniera, non era stato mai affrontato.

Intende con la sua generazione quella che, almeno in parte, è confluita nel movimento Radical? Lei che ne è stato uno dei fondatori ci racconta cosa è stato?

Il Movimento Radicale ha costituito (lo dico avendolo vissuto fin dal battesimo del suo nome) la componente teorica forse più lucida di un movimento internazionale che ha riguardato l’Europa ma anche gli Stati Uniti. Un movimento che ha mantenuto al proprio interno, inglobandole, molte logiche e strategie anche conflittuali tra di loro, ed esplicitamente polemiche. In fondo si accettava di guardare la realtà così come era e non solo come avrebbe dovuto essere. Una posizione importante che in parte è mancata nel ‘68 in Italia, quando prevalse invece l’aspetto “utopico“.

Cosa vuol dire occuparsi di architettura oggi? Quali sono i limiti e le problematiche?

Noi viviamo in un’ epoca di globalizzazione del mercato mondiale, di industrializzazione dispersa nel mondo. Viviamo in un sistema che non ha più un esterno, un perimetro politico nè geografico: l’architettura quindi, oggi, si trova a fare i conti con il concetto di infinito che ha più volte incrociato nella storia.

Quando ad esempio?

Per esempio nel Rinascimento: la prospettiva è nata come una rappresentazione dell’infinito, e su quello, poi, si è costruito tutto un universo di valori, di segni. L’architettura contemporanea, invece, si basa sull’opposto: su perimetri blindati, su chiusure, su fondamenta solide, cioè tutto un mondo che le crea molte difficoltà. L’architettura, come diceva l’architetto inglese Cedric Price (che è stato uno dei nostri grandi padri) già negli anni Sessanta era caratterizzata dalla microclimatizzazione: è più importante la qualità dell’aria condizionata che non la forma dell’edificio che la contiene. Questo è un dato che apre tutta una visione diversa della realtà dell’universo costruito. Il museo Guggenheim a Bilbao di Frank Gehry ne è una delle prime evidentissime manifestazioni. Qui l’architettura è in conflitto con il contesto urbano e a sua volta l’universo degli oggetti non ha più nessun genere di relazione con l’ambiente precostituito.

In che senso? Si tratta di un tema costante nella storia dell’architettura e del design…

Il problema è che l’architettura non riesce più ad essere protagonista dello spazio urbano, perché intorno a lei c’è una grande densità, anziché il vuoto del passato: quel vuoto nel quale si collocava l’architettura storica o anche la prima architettura del XX secolo. Ora è tutto pieno di messaggi, di segni, di informazioni, di movimenti, di flussi. L’architettura non riesce più ad essere l’elemento fondante della città e questo è uno dei motivi della difficoltà di una tradizione che non riesce a rinnovarsi.

Da tempo lei parla, e scrive, di modernità debole e diffusa. Ci spiega quali sono i termini della sua ricerca?

Da tempo lei parla, e scrive, di modernità debole e diffusa. Ci spiega quali sono i termini della sua ricerca?

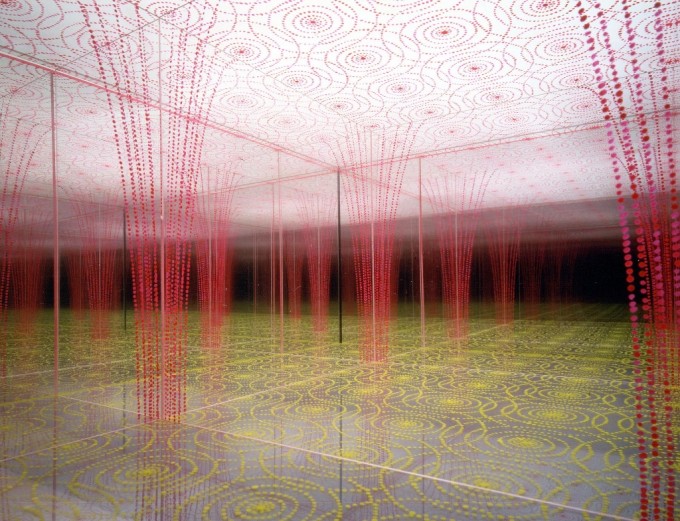

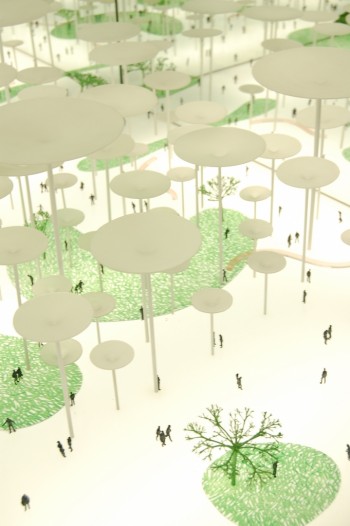

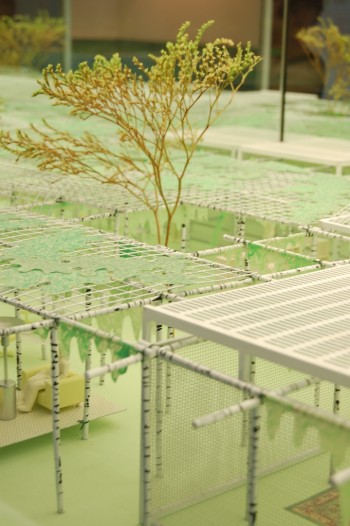

Un tema su cui ho lavorato durante gli anni ’90, e sul quale continuo ancora oggi, è quello di cercare di sperimentare dei modelli di urbanizzazione “debole” dove i territori agricoli e i territori urbanizzati invece di essere (come tradizionalmente sono) in opposizione, trovano delle modalità di convivenza e di collaborazione. Una condizione in cui l’agricoltura viene vista come una grande tradizione e un grande universo tecnologico avanzato, con capacità produttive estremamente flessibili, legate alle energie stagionali, all’influsso meteorologico. Un mondo cioè capace di generare uno scenario territoriale estremamente diffuso, mutante nel tempo e al suo interno.

Che città viviamo o vivremo, dunque?

Una città in cui domina un tipo di energia endocrina, fatta di cambiamenti continui e di uso improprio dei luoghi. Modalità derivate anche dalle forme di lavoro post-fordista: cioè lavoro diffuso, di natura intellettuale.

Lei ha una visione del tutto personale circa le soluzioni possibili per la crisi ambientale. Ci spiega qual è il suo punto di vista al riguardo?

La questione dell’ambientalismo e la crisi ambientale sono problemi molto difficili. Chiariamo subito una cosa: bisogna ridurre al 10 percento il consumo dell’energia, non abbassarlo del 10 percento.Questo può avvenire o in forma traumatica o autoritaria, ma nessuno si azzarda a dire quale potrebbe essere la strada perché, passando attraverso un imposizione dall’alto, ci sarebbe un evidente rifiuto sociale. Così, in questo stato di pre-allarme costante, quello che l’”ambientalismo quotidiano” richiede è una serie di “fioretti” e piccole rinunce che però non servono a risolvere la questione. Insomma oggi oltre a un problema ambientale c’è anche il problema degli ambientalisti.

Una posizione decisa la sua…ma allora che soluzioni abbiamo per la salvaguardia del nostro ambiente?

È necessario essere capaci di vedere i problemi non uno alla volta ma tutti insieme, in scenari politici difficili, in un momento in cui, tra l’altro, la politica si sta trasformando, in modo anche interessante ma in parte oscuro. Però è anche il momento di dire che la strada dell’ambientalismo “improvvisato” rischia di allontanare le soluzioni vere ancora di più o significa, nel nostro caso, semplicemente accontentarsi di cambiare i materiali per poi fare i soliti condomini. Viene riproposta la stessa architettura stravecchia, anzi a volte edifici anche più brutti di quelli tradizionali, ma con materiali ecosostenibili. La qualità estetica dell’ habitat umano deve essere salvaguardata assieme al consumo ed alla dispersione delle energie. Se non c’è questo si rischia di salvare l’ambiente e di distruggere i tessuti antropologici che lo rendono veramente abitabile.

Lei è uno dei protagonisti della cultura architettonica italiana. Secondo il suo parere quanto c’è di improvvisazione e creatività e quanto di professionalità e metodo nel progettare?

Se c’è una cosa che non si improvvisa è proprio l’improvvisazione, ma l’atto del progettare deve essere sempre serio, professionale. Detto questo io credo che i lavori inutili, in verità, siano indispensabili nella vita degli uomini. Oscar Wilde diceva: “toglietemi tutto ma non il superfluo”, intendendo per superfluo qualcosa che all’inizio può sembrare poco utile, ma di cui poi magari dopo quaranta anni, si scopre il valore. Questa è una cosa che mi succede spesso di notare: progetti fatti tanti anni fa che vengono poi rivalutati più avanti e interpretati come profondamente attuali. Insomma, i tempi lunghi pagano. Anche in architettura.