Il produttore cinematografico Domenico Procacci, fondatore della Fandango, ha sempre difeso le sue scelte di qualità e libertà. Ribadite anche con l'ultimo film sul G8 di Genova, che sta facendo molto discutere

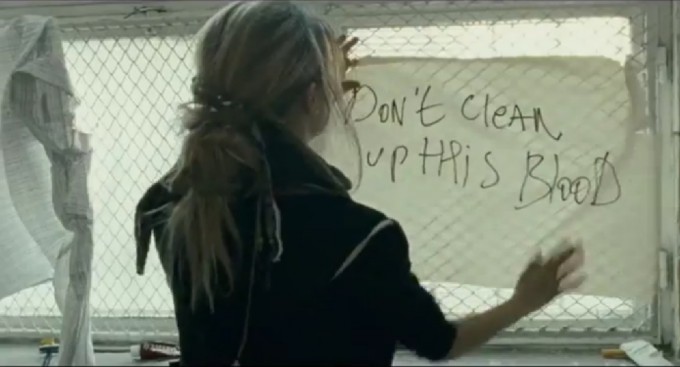

Quella di cui è a capo Domenico Procacci, la casa di produzione indipendente Fandango, da lui stesso fondata nel 1989, è indubbiamente fra le più vivaci e lungimiranti nel panorama cinematografico italiano. Con all’attivo la produzione di film che hanno dato la possibilità anche a nuovi talenti di esprimersi e affermarsi tramite lavori su cui in pochi avrebbero scommesso, rivelatisi poi, invece, grandi successi. Un militante che non ha timore a schierarsi anche su temi molto delicati, come quello della legalità e la tutela dei diritti civili. Una scelta talvolta scomoda come nel caso dell’ultimo film Diaz – non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in sala dal 13 aprile e dedicato ai drammatici fatti del G8 di Genova, definiti da Amnesty International “la più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale”. Così Procacci parla del suo impegno a promuovere le voci dei registi indipendenti per svegliare le coscienze e alzare lo soglia dell’attenzione verso i fatti importanti che accadono e condizionano la nostra vita, ma che troppo spesso vengono, volutamente, oscurati.

Quella di cui è a capo Domenico Procacci, la casa di produzione indipendente Fandango, da lui stesso fondata nel 1989, è indubbiamente fra le più vivaci e lungimiranti nel panorama cinematografico italiano. Con all’attivo la produzione di film che hanno dato la possibilità anche a nuovi talenti di esprimersi e affermarsi tramite lavori su cui in pochi avrebbero scommesso, rivelatisi poi, invece, grandi successi. Un militante che non ha timore a schierarsi anche su temi molto delicati, come quello della legalità e la tutela dei diritti civili. Una scelta talvolta scomoda come nel caso dell’ultimo film Diaz – non pulire questo sangue di Daniele Vicari, in sala dal 13 aprile e dedicato ai drammatici fatti del G8 di Genova, definiti da Amnesty International “la più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale”. Così Procacci parla del suo impegno a promuovere le voci dei registi indipendenti per svegliare le coscienze e alzare lo soglia dell’attenzione verso i fatti importanti che accadono e condizionano la nostra vita, ma che troppo spesso vengono, volutamente, oscurati.

Quando decide di produrre un film quali sono i suoi criteri di scelta?

Non c’è una regola precisa. Quando esamino un progetto con le persone che lavorano con me, la prima cosa che valutiamo è se è capace di suscitare un’emozione o accendere un interesse. Deve insomma far scattare qualcosa dentro, che sia la forza della storia o anche soltanto il divertimento che se ne trae nel leggerla o immaginarla trasposta su pellicola. Spesso, comunque, a guidarci nella scelta è il tema del film oppure il percorso, secondo me un grande valore aggiunto, che facciamo col regista per raggiungere, nella realizzazione del film, il miglior risultato possibile.

Come vede il cinema italiano? È in buona salute o lascia un po’ a desiderare?

Spesso si parla del cinema italiano come un grande malato ma in realtà penso sia in gran salute e lo dimostrano i numeri, che non sono affatto male. Questo, però, non significa che artisticamente il nostro cinema stia attraversando un buon momento. Se ci pensiamo i film italiani di quest’anno sono stati quasi tutte commedie, il che per certi versi può andare bene, ma sicuramente, oltre che in chiave di commedia, l’Italia ha bisogno di essere raccontata anche in altri modi, dando la possibilità a certi validi autori di continuare ad esprimersi anche attraverso generi diversi. C’è, quindi, un estremo bisogno di continuare a lavorare perché l’offerta sia più varia e perché nascano nuovi talenti.

Perché il cinema indipendente fa così tanta fatica a essere distribuito e quindi a farsi vedere?

Questo purtroppo è spessissimo un limite del cinema perché alla fine a determinare la produzione e la distribuzione di un film è il mercato, e il mercato non sempre viaggia sul binario della qualità. Manca forse, dunque, un po’ di coraggio e la volontà di rischiare da parte dei produttori. Ciò comporta una forte penalizzazione dei film che partono senza l’appoggio di una televisione o che non possono contare su una distribuzione in grado di dare visibilità e accesso alle sale, proprio perché non hanno i mezzi per poter essere competitivi. È anche vero, però, che fortunatamente ci sono delle realtà che cercano, spesso fra mille difficoltà, di puntare sul cinema indipendente e di qualità. Fandango stessa è una società indipendente, in quanto non ci sono al suo interno né televisioni, né gruppi finanziari, né banche, né major americane. Ma questo non le impedisce di lavorare spesso con la Rai o con altri grandi operatori cinematografici, come di recente ci è capitato di fare con Medusa. Definire, quindi, esattamente il cinema indipendente è sempre piuttosto complicato, anche perché ci sono a volte film che sono indipendenti non per scelta.

Come Diaz – non pulire questo sangue per esempio, uno degli ultimi film che ha prodotto, vincitore peraltro del premio del pubblico al Festival del cinema di Berlino…

Sì, un film che o lo si faceva da soli oppure non lo si faceva, anche se questo non vuol dire che strada facendo non si riescano poi a trovare dei partner, come di fatto è avvenuto.

Diaz è dedicato ai drammatici fatti del G8 di Genova, definiti da Amnesty International “la più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale”. Lei che opinione si è fatto della giustizia italiana?

Diaz è un film che mi ha portato ad entrare molto in questo argomento e ad approfondirlo. La giustizia, o il farsi giustizia, è un concetto importante e delicato, per certi versi anche molto pericoloso, e penso ci sia abbastanza confusione riguardo a ciò che l’ordine pubblico dovrebbe fare. Nel senso che le forze dell’ordine credo perdano spesso di vista quello che è il loro ruolo, che non è punire ma assicurare alla giustizia un possibile, probabile colpevole. Invece viene abbastanza accettato, e quindi giustificato, il principio secondo cui si possa tranquillamente commettere un atto di violenza nei confronti chi è colpevole di un reato, o è presunto tale. Non dovrebbe essere, invece, così perché è un principio che si basa su una concezione molto primitiva di giustizia.

Questo film rappresenta, insomma, uno di quei casi dove il cinema diventa anche strumento di denuncia…anche lei lo ha inteso così?

Abbiamo fatto questo film proprio perché quello che è successo a Genova dieci anni fa non venga dimenticato, però Diaz, e questo ci tengo a sottolinearlo, non è un film contro la polizia, nei confronti della quale continuo ad avere fiducia. Sopra ogni cosa vorrei, però, una polizia che fa quello per cui è stata pensata: garantire, cioè, il godimento da parte di tutti noi cittadini dei diritti che la Costituzione ci dà. Credo che nessuno voglia una polizia che si comporta come nei giorni di Genova, quella che si rapporta a chi manifesta per strada come a un esercito rivale da attaccare gratuitamente, pensando di poter punire, direttamente sul campo, colpe che sono tutte da dimostrare. Manifestare è un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione per cui la polizia dovrebbe innanzitutto proteggere il cittadino e garantirgli la possibilità di esercitare tale diritto. Un atteggiamento di contrapposizione, come quello del G8 o come forse quello che oggi si ha nei confronti dei No Tav, è sempre molto pericoloso perché estremizza ogni cosa, un po’ come avviene per le tifoserie calcistiche, inasprendo gli animi e dando vita a situazioni violente che altrimenti con tutta probabilità non si creerebbero.

Per un mondo un po’ più saggio di quello in cui viviamo da dove, secondo lei, ciascuno di noi dovrebbe ripartire, anche nel nostro Paese?

Penso che un buon punto di partenza sarebbe uscire dalla polarizzazione di opinioni e comportamenti che puntualmente si verifica su qualsiasi argomento. Spesso chi esprime il proprio pensiero lo fa perché parte di uno schieramento, con un atteggiamento di contrapposizione a priori. Bisogna, invece, cominciare, e per fortuna segnali che vanno in tal senso mi pare di scorgerli, ad ascoltare gli altri, a crearsi una propria opinione, al di là della divisione un po’ manichea fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Perché solo così ci potrà essere un confronto veramente costruttivo.