È una nuova misura internazionale che, secondo il consulente ambientale Daniele Pernigotti, darà più potere ai consumatori. Per scegliere beni e servizi anche in base al loro impatto

Ormai si sa da tempo che le fonti energetiche di tipo fossile, in testa carbone e petrolio, sono le principali imputate dell’emissione di gas a effetto serra, di cui l’anidride carbonica (CO2) rappresenta la quota più importante poiché pesa per quasi l’80 percento rispetto al totale. Nel 2010 le emissioni di CO2, che tanto influenzano i cambiamenti climatici, hanno toccato i 30,6 miliardi di tonnellate. Una cifra record purtroppo destinata ancora a crescere nonostante gli impegni assunti dai Paesi più sviluppati che però non hanno prodotto gli effetti sperati.

Daniele Pernigotti

Perché allora non ribaltare l’impostazione e fare in modo che il cambiamento parta dai consumatori, confidando nel comportamento responsabile dei cittadini? È in sintesi l’opinione del biologo Daniele Pernigotti, esperto di problemi legati ai cambiamenti climatici e consulente ambientale che, per l’Italia, sta seguendo a livello internazionale la definizione della Carbon Footprint o “impronta climatica del prodotto” che indica quanta anidride carbonica è contenuta in un bene o servizio, seguendone tutto il processo produttivo. Un concetto a cui abituarci in fretta, perché già dai prossimi mesi potrebbe capitare di trovare stampata sulle etichette la quantità di CO2 associata ai prodotti che acquistiamo.

I mercati mondiali sono pronti all’introduzione della Carbon Footprint?

La nuova misura della Carbon Footprint sta riscuotendo molto interesse sui mercati internazionali, anche da parte di quelli emergenti, perché va a incidere sulle politiche economiche globali. Inoltre, la nuova misura consente spesso di rafforzare la logica della localizzazione e dei consumi a km 0, valorizzando questi comportamenti responsabili. Faccio qualche esempio.

Di recente la grande catena di distribuzione britannica Tesco ha tagliato del 50 percento le importazioni di fiori provenienti dal Kenya quando si è resa conto quale fosse l’impatto ambientale collegato al trasporto aereo. Altro caso è quello delle patatine fritte Walkers: si è scoperto, analizzando il ciclo di vita del prodotto, che l’impronta ambientale era molto forte per quel che riguardava l’approvvigionamento delle materie prime (il 36 percento sul totale) e così si è deciso di ricorrere solo a patate di produzione locale.

Ricordiamoci che, entro il 2020, tra soli otto anni, i tagli di Co2 richiesti ai paesi più sviluppati, come l’Italia, dovranno attestarsi dal 25 al 40 percento ed entro il 2050 dovranno arrivare all’85. I paesi emergenti sono anch’essi chiamati a partecipare a questo impegno globale, contribuendo a ridurre le emissioni mondiali della metà entro il 2050. Sono cifre impegnative che richiedono di mettere in campo tutti gli strumenti, compresa la misurazione dell’impronta climatica dei prodotti. E i cittadini sembrano pronti a seguirla perché alcuni sondaggi indicano che più del 72 pecento degli europei è d’accordo con l’introduzione della Carbon Footprint.

Quali sono i vantaggi che potrebbero arrivare dall’impronta climatica?

La Carbon Footprint ha il grande vantaggio di mettere a nudo le contraddizioni del ciclo di vita del prodotto o del servizio. A volte lo stesso imprenditore non conosce a fondo i limiti e i punti critici del processo produttivo del suo manufatto. La Carbon Footprint fa una radiografia del prodotto, dalle materie prime alla fase di produzione, di imballaggio, di distribuzione, sino allo smaltimento. Aiuta a evidenziare quanto incide, ad esempio, il trasporto incorporato all’interno del prodotto o le modalità schizofreniche con cui a volte sono assemblati i componenti del bene finale provenienti da luoghi diversi e lontani tra loro, secondo procedure produttive poco logiche.

Vi è poi il problema della responsabilità indiretta dei beni che utilizziamo per le emissioni legate alla produzione in altri paesi: non siamo dunque direttamente coinvolti in quell’emissione di anidride carbonica, ma siamo sempre responsabili quando utilizziamo quei beni finali che la incorporano. Non possiamo lavarcene le mani, ma dobbiamo diventare tutti più responsabili. L’introduzione della Carbon Footprint significa anche opportunità di lavoro e nuove figure professionali perché le aziende provvederanno a definire l’impronta ambientale dei beni che producono al proprio interno, e all’esterno sarà poi fatta la certificazione da parte di terzi.

Qual è la novità della misura che potrebbe essere utilizzata in tutto il mondo entro pochi mesi?

Il nuovo standard penso potrà avere molto successo. Esistono già standard locali, come quello introdotto nel 2008 in Gran Bretagna (denominato PAS 2050) e usato anche da altri paesi. Ma il suo limite è che glissa molto sul fronte della comunicazione. La nuova misura (definita secondo la normativa ISO 14067) è istituita certo per quantificare le emissioni associate alla vita di un prodotto ma, allo stesso tempo, si preoccupa di renderla trasparente e leggibile dal consumatore. Si tratta di un bel cambiamento.

La Carbon Footprint potrebbe quindi dare più potere ai consumatori?

La politica ha mostrato molti limiti e grandi difficoltà nel realizzare gli obiettivi fissati per la riduzione delle emissioni di CO2, e d’altra parte la situazione è molto critica. C’è bisogno che la spinta per un cambiamento si muova dal basso, su iniziativa di consumatori che vogliono fare scelte più responsabili e la Carbon Footprint può essere uno strumento molto efficace di pressione sul mondo della produzione di beni e servizi. Perché, se il mercato riconosce un valore al fattore del risparmio energetico e lo premia, i produttori saranno incentivati ad adattarsi alla domanda dei consumatori.

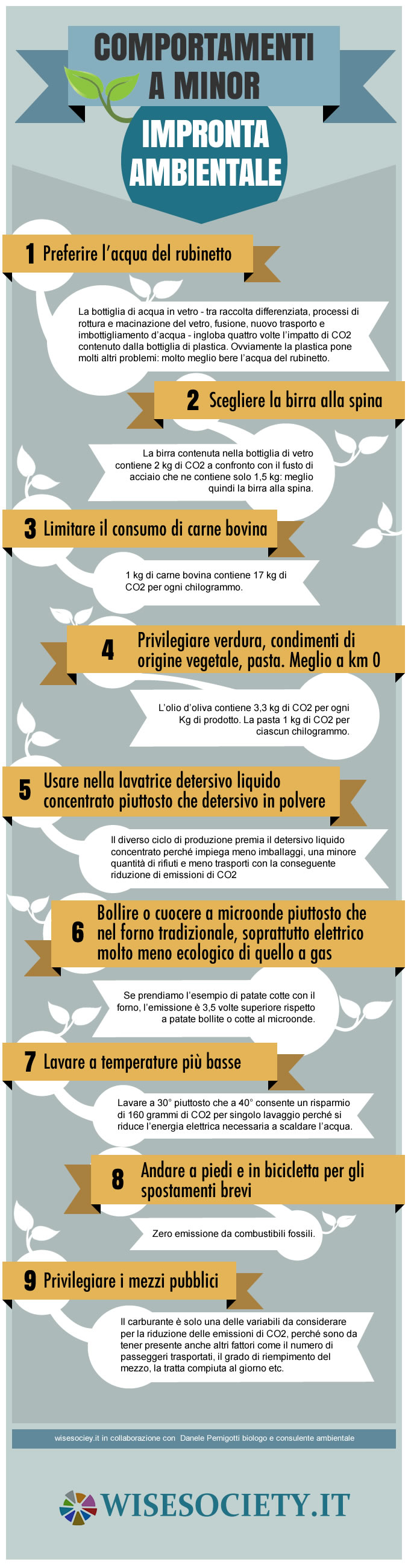

9 consigli per alleggerire la tua carbon footprint

>> LEGGI ANCHE>>> Carbon budget: cos’è e perché ne sentiremo parlare molto <<<